游戏中的自我,一场数字时代的虚假盛宴pg电子太假了

游戏中的自我构建是数字时代虚拟身份认同的重要体现,通过pg电子等虚拟平台,玩家在虚拟世界中塑造出与现实世界截然不同的自我形象,这种形象往往基于高度虚拟化的互动和社交构建,随着虚拟身份与现实身份的界限日益模糊,玩家在数字世界中形成的自我认同逐渐暴露出其虚假性,虚拟世界的限制性,如时间、空间的束缚,以及即时反馈的虚幻性,导致玩家的自我认同逐渐脱离真实情感连接,这种现象揭示了在数字时代,虚拟身份认同与现实身份认同之间的矛盾与冲突,也凸显了我们在虚拟与现实之间如何保持真实自我的挑战。

目录导读:

- 虚拟形象:一场自我表演的数字狂欢

- 技术的局限:虚拟自我与真实自我的鸿沟

- 文化现象:虚拟自我认同的深层需求

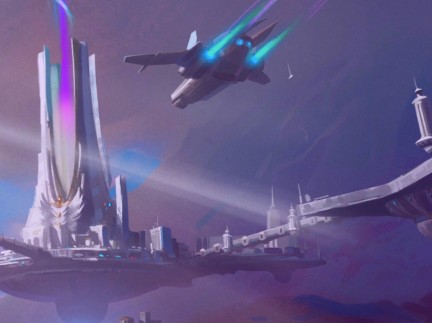

在数字技术日新月异的今天,虚拟现实技术的成熟让人们对数字世界的想象愈发真切,从元宇宙到虚拟现实,人们开始越来越多地将自己的虚拟形象作为现实身份的 substitute,游戏中的角色形象似乎成为了一种新的自我表达方式,在虚拟空间中,人们通过塑造、展示和消费自己的"数字自我",正在经历一场前所未有的自我革命,这种革命不仅改变了人类的认知模式,也深刻影响着自我认同的定义与实现。

虚拟形象:一场自我表演的数字狂欢

游戏中的角色形象往往经过精心设计,拥有复杂的背景故事和鲜明的性格特征,这些精心打造的虚拟形象成为了玩家自我表达的载体,通过扮演这些角色,玩家在虚拟空间中获得了与现实生活中无法获得的自我认同感,这种认同感来自于虚拟形象的丰富性和立体感,玩家可以在虚拟空间中自由地展示自己的个性,实现自我价值的升华。

这种自我认同并非真正的自我认知,虚拟形象是一个高度符号化的 construct,其本质是某种抽象的象征,而不是真实的自我投射,玩家在虚拟空间中扮演的角色形象往往与现实中的自己存在明显的差异,这种差异构成了虚拟自我与现实自我的主要区别,这种表演性质的自我认同,让玩家在虚拟空间中获得了极大的自由和愉悦感,他们可以摆脱现实生活中的人际关系压力,完全沉浸在虚拟世界的自由自在中,这种自我表演不仅是一种娱乐方式,更是一种自我价值实现的途径。

技术的局限:虚拟自我与真实自我的鸿沟

尽管虚拟形象提供了极大的自我表达空间,但技术的限制却在无形中扩大了虚拟自我与真实自我的鸿沟,游戏中的虚拟形象受到硬件性能的限制,其复杂度和真实感都远不及现实世界,这种技术的局限性使得虚拟形象的表达能力存在很大的局限。

更令人担忧的是,随着虚拟现实技术的不断进步,虚拟形象的自主意识和情感表达能力也在不断提升,即便如此,虚拟形象依然无法完全模拟真实人类的情感体验,这种技术的局限性正在将虚拟自我与真实自我的界限推向模糊的边缘。

在社交场合中,虚拟形象的表演性质尤为明显,人们在虚拟空间中可以随意切换角色形象,这种行为实际上是一种对现实社交中身份焦虑的缓解,但这种缓解却导致了真实社交中的身份认同感的缺失,虚拟自我与现实自我的分离感日益加深。

文化现象:虚拟自我认同的深层需求

虚拟自我认同现象的流行背后,是人类深处的自我认同需求,在现实生活中,人们常常感到身份认同感的缺失,尤其是在社交场合中,虚拟空间则提供了一种理想的身份投射环境,人们可以在虚拟空间中获得与他人相同的认同感,这种认同感的获得并非简单的模仿,而是通过虚拟形象的塑造,实现了对他人认同的投射和满足。

这种认同感的获得实际上是人类自我需求的一种补偿性满足方式,在虚拟空间中,人们可以摆脱现实中的身份焦虑,获得一种理想的身份认同感,这种现象折射出人类在现实生活中面临的诸多困境,人们在虚拟空间中寻求身份认同,实际上是对现实生活中身份认同危机的一种缓解。

面对虚拟自我认同现象,我们需要保持清醒的认识,虚拟形象是一种高度符号化的 construct,它与真实自我之间存在本质的区别,在享受虚拟自我认同带来的愉悦感的同时,我们也要警惕其对真实自我的侵蚀,虚拟自我认同不应成为现实生活中身份认同危机的 substitute,而应该被视为一种需要警惕的自我表达方式。

发表评论